mardi 24 août 2021

Belle lecture

samedi 11 janvier 2020

Le président était en colère. Une colère noire, explosive, détonante. Il avait convoqué le chef d’État-major et le ministre de la défense dans son bureau et il éructait, vilipendait, vociférait, criait, réprimandait, menaçait, gueulait, accusait à tout rompre. Le président était vraiment très en colère. Il venait d’apprendre que plusieurs états — les États-Unis d’Amérique, la Russie, la Chine — mettaient en place des programmes de défense spatiale, et que la France, la France éternelle, l’Everest de la pensée universelle n’avait rien de tel dans ses cartons. Le président se sentait outragé, brisé, martyrisé et il avait décidé qu’il allait faire un caprice dont on se souviendrait longtemps. Parce que ce président là aimait faire des caprices. Tout petit déjà, il en faisait pour un oui pour un non. Lorsque l’on lui refusait un Petit-suisse à la fraise, il se mettait à bouder, quand c’était un cordon bleu qui lui était interdit, il se levait et trépignait sur ses petites jambes frêles. A l’école, si on ne lui donnait pas la note escomptée, il entrait dans une rage folle et montrait les dents en affirmant que, plus tard, il serait le maître du monde et qu’il saurait se venger, que l’on pouvait compter sur sa mémoire et sur sa rancune tenace. Il n’admettait pas que l’on puisse lui résister, le contredire, le défier.

Le président était en colère. Une colère noire, explosive, détonante. Il avait convoqué le chef d’État-major et le ministre de la défense dans son bureau et il éructait, vilipendait, vociférait, criait, réprimandait, menaçait, gueulait, accusait à tout rompre. Le président était vraiment très en colère. Il venait d’apprendre que plusieurs états — les États-Unis d’Amérique, la Russie, la Chine — mettaient en place des programmes de défense spatiale, et que la France, la France éternelle, l’Everest de la pensée universelle n’avait rien de tel dans ses cartons. Le président se sentait outragé, brisé, martyrisé et il avait décidé qu’il allait faire un caprice dont on se souviendrait longtemps. Parce que ce président là aimait faire des caprices. Tout petit déjà, il en faisait pour un oui pour un non. Lorsque l’on lui refusait un Petit-suisse à la fraise, il se mettait à bouder, quand c’était un cordon bleu qui lui était interdit, il se levait et trépignait sur ses petites jambes frêles. A l’école, si on ne lui donnait pas la note escomptée, il entrait dans une rage folle et montrait les dents en affirmant que, plus tard, il serait le maître du monde et qu’il saurait se venger, que l’on pouvait compter sur sa mémoire et sur sa rancune tenace. Il n’admettait pas que l’on puisse lui résister, le contredire, le défier.

Ceci étant, il parvint à faire des études correctes, aidé, il est vrai, par la fortune familiale qui put servir, le cas échéant, à payer tel ou tel diplôme. Par désœuvrement, il se fit élire président de la République. La République, il n’avait qu’une très vague idée de ce que cela pouvait être mais il jugeait qu’il en savait bien assez sur la question. Par contre, la démocratie, ça, il savait qu’il haïssait le concept. Ce n’était pas à des gueux, à des gens du peuple, de commander ! C’est vrai que c’était ces gens là qui l’avaient élu. Il en riait encore. N’était-ce pas là la preuve que le peuple est bête ? Lui, il se pensait très largement plus intelligent que tout ce qui avait jamais existé à la surface de la planète. Il ne brillait pas par sa modestie, il le reconnaissait et s’en réjouissait. Il méprisait les modestes et les humbles.

Et donc, le président faisait son caprice. Il tapait du poing sur la table à petits coups répétés en martelant que ce n’était pas possible que son pays à lui, la France, n’ait pas un programme de défense lui permettant de détruire tout un continent si telle était la volonté de son président. Il exigeait que tout ce que la nation comptait de scientifiques, de techniciens, d’ingénieurs, de bricoleurs du dimanche, de mécaniciens agricoles, d’inventeurs fous soit mis à contribution pour la réalisation de son désir dans les plus brefs délais. Il fallait que, dans les quinze jours, il puisse, lui, le président de son pays, faire une déclaration à la face du monde. Il voulait que d’ici deux semaines, le monde ait peur de lui et de ses armes punitives et exterminatrices. Il tenait à ce que le monde entier tremble, le craigne, le respecte enfin. Et il tapa une dernière fois sur le marocain de son bureau avant de congédier le chef d’État-major et le ministre.

Le soir même, il était sur toutes les chaînes de télévision du pays, en direct, pour annoncer au pays que la France allait se doter d’une arme d’un nouveau type et que les ennemis, tant de l’intérieur que de l’extérieur, allaient devoir compter leurs abattis. Il expliqua pour l’occasion qu’il allait devoir lever de nouveaux impôts rigolos, de nouvelles taxes amusantes et qu’il excluait par avance que l’on puisse manifester son désaccord de quelque manière qui soit et que l’on se le tienne pour dit. Il termina son allocution en appelant à la bienveillance et en disant tout le bien qu’il pensait de lui-même. Il excellait dans l’exercice de…

Pour connaître la suite, il vous faudra acheter le Sablier sur la boutique de Ha! Ha! Ha! Editions.

vendredi 11 octobre 2019

Dès demain matin, Marc Balland, Patrick François et moi-même tenterons de dédicacer notre dernier ouvrage, le Sablier, à la boutique de l'association Ha ! Ha ! Ha ! Editions, au 40 bis de l'avenue de la 4eRépublique, à Thenon, en Dordogne. Qu'est-ce que le Sablier ? C'est un merveilleux livre de 120 pages avec du texte et des illustrations. Si vous avez la chance d'avoir eu le Palmier[1] entre les mains, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que c'est. Sinon, tant pis pour vous. Bien sûr, ce livre a été réalisé dans un but mercantile et les auteurs comptent bien s'enrichir par delà les limites imposées par la décence la plus élémentaire. Pour les aider à le faire, vous pouvez vous délester de la somme de 12 euros (plus les frais de port) auprès de la Boutique en ligne. Si vous venez jusqu'à la boutique "en dur", vous n'aurez pas à payer les frais de port. Si vous avez à payer pour votre déplacement (frais de carburant, titre de transport ou autre), l'association Ha ! Ha ! Ha ! tient à préciser qu'elle ne les remboursera que sur présentation d'un certificat médical dûment contresigné par une autorité préfectorale ou par : M. Castaner — place Beau Veau — Paris.

Pour terminer sur une note joyeuse, un dessin de notre employé chargé d'assurer les livraisons partout en France et sur la planète réalisé sur le vif récemment.

dimanche 11 août 2019

J’aime regarder les morts bouger. J’aime cela depuis longtemps. Pas depuis toujours, il ne faut pas exagérer, mais depuis longtemps. Les premières fois où j’ai vu les morts bouger, je n’avais pas conscience de ce que je voyais, du côté fabuleux de l’expérience. Mais maintenant, je sais parfaitement ce qui bouge devant mes yeux. Je m’installe confortablement dans un fauteuil, un verre de cognac à mes côtés le cas échéant, et j’attends. Ils finissent toujours par arriver, ce n’est qu’une affaire de patience, il faut parfois savoir attendre un peu mais, immanquablement, ils viennent. Lorsque l’envie se fait trop pressante, je provoque l’apparition des morts.

Je vois ces morts bouger, des hommes, des femmes, des enfants, des animaux aussi. Ils me parlent, ils gesticulent, ils dansent, ils courent, marchent, bondissent, ils rient et pleurent, ils mangent et boivent, ils me racontent des vies, des fragments de vies, des histoires d’amour ou des drames intenses. Certaines fois, je ne parviens pas totalement à les croire. Je les soupçonne de mentir, ils ne sont pas toujours crédibles. Même leurs mouvements sont parfois trop étranges. Les corps peuvent mentir aussi, vous savez. D’ailleurs, les vivants mentent aussi.

Je ne suis pas un cas particulier. Nous sommes nombreux à regarder les morts bouger. Personnellement, j’en connais beaucoup qui passent du temps à cet exercice. Parmi celles et ceux qui ont la capacité de voir les morts se mettre en mouvement, il y en a même qui n’en ont pas conscience. Ils voient bien des personnes décédées en action mais ça ne leur saute pas aux yeux. Il est possible que ça leur soit tellement naturel qu’ils n’ont même jamais réfléchi à tout cela. Lorsque l’on leur explique la réalité de ce qu’ils voient, on peut lire de l’incrédulité ou de l’horreur mais, passé le temps du choc de la révélation, ils admettent que cela est vrai et que c’est agréable.

Regarder les morts bouger, ça peut être du plaisir, un plaisir qui s’accompagne d’une petite pointe de tristesse dans certains cas, d’une douce mélancolie, d’une nostalgie tendre. Si les morts qui nous apparaissent sont des personnes que l’on a connues vivantes, que l’on a aimé de leur vivant, on peut ressentir le dard de sa propre finitude. Je me souviens de la première fois où j’ai ressenti cela. C’était un mort qui réapparaissait pour la première fois devant mes yeux et j’avais ressenti, avec beaucoup d’intensité une sensation d’injustice, de l’incompréhension. Je prenais conscience que jamais je ne le verrais ou l’entendrais vivant. Le plaisir de le voir et l’entendre même mort ne parvenait pas à effacer la tristesse ressentie.

Tout à l’heure, je disais que nous étions plusieurs à voir les morts bouger. En vérité, nous sommes très nombreux à pouvoir le faire. Il n’en a pas toujours été ainsi. Autrefois, personne ne pouvait réaliser ceci et l’idée même que l’on pouvait le faire pouvait paraître totalement fou ou relever de la sorcellerie. Prétendre que l’on pourrait un jour assister à un tel spectacle vous aurait sans aucun doute mené au bûcher. J’ai lu que des personnes capables d’entrer dans des états de conscience différents avaient pu voir des morts les visiter en des temps très reculés. Il paraît que ces personnes, sorciers, chamanes, spirites ou nécromanciens, avaient le pouvoir de le faire. Je ne sais pas trop qu’en penser. Moi, je ne me prévaux pas d’un pouvoir mystérieux ou d’un état de conscience particulier. Je me contente de faire usage de techniques bien rodées et à la portée de presque tous. Rien de magique dans tout ça, je vous l’assure. Du coup, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis en train de vouloir me faire passer à vos yeux pour un mage ou un être doté d’un pouvoir miraculeux.

Et d’ailleurs, si magie il y avait derrière tout ça, ce serait de la magie avec des limitations conséquentes. Par exemple, je sais que jamais ni Louis XIV ni Victor Hugo ne viendront gesticuler devant moi. Il y a de grosses limites à cette technique. Et même, je ne verrai jamais mon arrière grand-père s’agiter. Au contraire, certaines personnes sont faciles à faire apparaître. C’est comme ça, on ne commande pas.

Mais je sens poindre un sentiment mêlé d’incrédulité et d’inquiétude. Ce pourrait-il que je sois si gravement atteint que la médecine elle-même ne pourrait rien pour moi ? Aurais-je des visions peu recommandables ? Serais-je victime de quelque trouble qui sauraient retenir toute l’attention d’un rassemblement de psychiatres chevronnés ? Je vous assure que non. Tout va bien. Autant que je peux en juger, toutefois. On n’est jamais à l’abri d’une défaillance délétère. Si je vous dis que je vois remuer des morts, vous pouvez me croire et lorsque je vous dis que c’est à votre portée, que, même, cela vous est déjà arrivé, vous pouvez me croire. Je dis la vérité. Ou alors, c’est que vous n’avez jamais vu de film un tant soit peu ancien. Je n’ose le croire.

lundi 20 mai 2019

mercredi 8 mai 2019

Ils sont trois. Oui ! Ils ne sont que trois les auteurs de ce monument du savoir. Seulement trois intellectuels qui tiennent la dragée haute aux Immortels de l'Académie française.

Des mois durant, ils se sont réunis, ne comptant ni la peine ni les heures, œuvrant d'arrache-pied, les manches retroussées, l'œil acéré, pour rédiger cet ouvrage de référence qui représente le premier volume de la collection du grand dictionnaire des lettres de l'alphabet. La lettre qui sera finalement retenue est le "F". Pourquoi cette lettre ? Le secret nous empêche de pouvoir le préciser mais soyez-en certain, il doit y avoir une bonne raison à cet état de fait.

Des mois durant, ils se sont réunis, ne comptant ni la peine ni les heures, œuvrant d'arrache-pied, les manches retroussées, l'œil acéré, pour rédiger cet ouvrage de référence qui représente le premier volume de la collection du grand dictionnaire des lettres de l'alphabet. La lettre qui sera finalement retenue est le "F". Pourquoi cette lettre ? Le secret nous empêche de pouvoir le préciser mais soyez-en certain, il doit y avoir une bonne raison à cet état de fait.

Marc Balland, Patrick François et Michel Loiseau montrent une fois de plus que l'intellectuel a un rôle à tenir dans notre société pourrie par le consumérisme, les sodas américains et le sandwich rillettes-cornichon. Quelle abnégation il leur aura fallu pour sacrifier tant d'heures, tant de jours, tant de mois afin de permettre à la masse ignorante d'acquérir enfin tout ce qu'il convient de savoir à propos de cette lettre F ? Beaucoup !

Ce Dictionnaire haineux et marginal des F est une somme. Dans un élan de générosité qui les perdra, les auteurs, en accord avec l'éditeur, acceptent de vendre ce livre pour le prix ridicule de 6 euros. Oui ! Vous avez bien lu ! Seulement 6 euros. Vous pouvez vous précipiter toute affaire cessante sur la boutique de Ha ! Ha ! Ha! Éditions où vous pourrez, muni de votre carte bancaire, espérer accéder enfin au savoir vertigineux. Ne nous remerciez pas, nous connaissons déjà notre mérite.

jeudi 2 mai 2019

Houellebecq et moi avons un prénom en commun. C’est tout. C’est peu. Ce n’est vraiment pas grand-chose. Entre un polar et un thriller, j’ai lu "Sérotonine", le dernier roman de Michel Houellebecq et je viens aujourd’hui vous parler de ce livre.

Des écrivain·e·s, il y en a de toutes sortes. On en trouve des qui parlent d’amour et de grands sentiments, d’amour et de sexe, d’amour et de fluides et organes. On en trouve aussi qui veulent nous faire frémir ou qui se prennent pour des enquêteurs, qui montent des histoires chargées de nous faire peur et de vite tourner la page pour connaître la suite. On en trouve qui nous entretiennent d’événements historiques ou de la vie d’une famille ou d’un peuple, qui vont vous écrire une saga au long cours. Il en est aussi pour faire dans la gaudriole, qui s’imaginent qu’ils vont soulager la misère du monde par quelques plus ou moins bons mots et traits d’esprit quand ce n’est pas de poussifs jeux de mots ou blagues éculées. D’autres font simplement de la Littérature. Leur priorité est de trouver le mot et la formulation adéquats, il vont chichiter à n’en plus finir, se demandant si le verbe ne pourrait pas être remplacé par un plus beau, plus noble, plus impressionnant. Il y a le poète et le pamphlétaire, celui qui s’écoute écrire et celui qui fait comme il peut, celui qui fait écrire pour lui et celui qui aurait mieux fait de s’abstenir d’écrire. On trouve couramment de l’écrivain·e pénible, ennuyeux, lassant, pathétique et, un peu moins souvent, du bon auteur qui maîtrise, qui sait faire. Un bon artisan de la prose ou de la versification que l’on prend plaisir à lire en partie parce que ça ne perturbe pas trop les neurones. Et, d’une manière assez rare, on tombe sur la pépite, le vrai écrivain qui a vraiment quelque chose à dire.

La première fois que je suis tombé sur le texte d’un auteur amateur auto-édité, c’était à la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde. Nous devions être quelque part entre 1986 et 1989, quelque chose comme ça. Le type, un vieux type au regard triste, était assis devant une petite pile de livres posés sur une table de camping. A l’époque, on pouvait encore m’avoir à la compassion. Je ne m’étais pas encore résolu tout à fait à mépriser mes semblables. Et nos regards se sont croisés. J’ai lu de la détresse dans ses yeux et me suis approché. Le type m’a expliqué je ne sais plus quoi à propos de son œuvre, que ça racontait sa vie de manière romancée, sans doute. Je lui ai acheté un exemplaire et j’ai fini par le lire. C’était extrêmement mauvais, mal écrit, sans intérêt. J’étais non seulement déçu mais dans l’idée aussi que l’on m’avait escroqué. C’était dit, je ne ferai désormais confiance qu’aux éditeurs connus.

Avec Internet, il est devenu facile de faire éditer à moindre coût. On a vu fleurir une multitude d’auteurs persuadés d’être assez bons pour mériter d’user du papier et de l’encre et de partir à la conquête du monde. On a vu des personnes penser que leur vie ou leurs fantasmes allaient pouvoir recueillir un écho particulier chez le lecteur. Il n’était plus question ni de comité de rédaction ni de correcteur ni de conseil. L’auteur pouvait faire pile-poil à son idée. Il devenait maître de son destin. Ces auteur·e·s ont écumé les petits salons littéraires, les petites fêtes du livre, à placer en dépôt-vente dans les supermarchés culturels. Parfois, ils parvenaient à vendre un peu et ça suffisait à les conforter dans l’idée qu’ils étaient bien du même monde que les plus grands. Après tout, un livre c’est un livre. Que ce soit Hugo ou Tartempion, le papier est sensiblement le même, le format itou.

Ce qui est amusant, c’est que l’on remarque que le prix d’un bouquin n’est en rien lié à sa qualité. On pourrait imaginer un système ou un livre pourri, bourré de fautes d’orthographe et de syntaxe, au contenu inintéressant au possible soit moins cher qu’un livre de haute tenue. Il n’en est rien. Lorsqu’il m’arrive d’arpenter les rayons d’une librairie, je suis souvent effaré par ce que l’on y peut trouver. Je n’aime plus les librairies, aujourd’hui. Je n’en connais plus qui soient vraiment consacrées à la belle littérature, à l’amour de la langue. J’en ai connu des comme ça. Avec des libraires qui conseillaient ou avec qui on pouvait s’engueuler. C’est bien fini, il doivent jouer avec la concurrence déloyale des grandes plates-formes numériques. Les temps changent, que voulez-vous. Les libraires indépendants se sont mis à tenter de vendre n’importe quoi depuis le bouquin de recettes régionales aux ouvrages sensés permettre le développement épanoui du bien-être intérieur pour la femme ménopausée sujette à des tourments existentiels compliqués tel que, par exemple, la place du Feng Shui dans les lieux d’aisance ou que sais-je encore. Des trucs sérieux, quoi. Bref, les libraires ne sont plus que de vulgaires commerçants qui vivent au rythme du best-seller de l’année et de l’aut·eur·rice à la mode. C’est un peu regrettable mais ainsi va la vie.

Et donc, j’en arrive au sujet qui me préoccupe aujourd’hui, le dernier roman en date de Michel Houellebecq. Auteur sulfureux, auteur vilipendé, auteur décrié mais aussi auteur adulé, auteur encensé, auteur "bankable". Michel Houellebecq, comme une Amélie Nothomb, "fait vendre". J’ai lu ce "Sérotonine" que l’on m’a offert. J’avais vaguement l’idée de le lire, de l’acheter, un jour. On me l’a donné. La personne qui me l’a filé ne l’a pas lu jusqu’au bout. Moi, si.

Qui est Michel Houellebecq ? C’est un écrivain, romancier et poète, polémiste à ses heures. Je vois en lui une communauté d’idée avec Céline, Louis Ferdinand. Déjà, l’un comme l’autre savent faire débat. Toutefois, là où je vois un vrai malade mental chez Céline, j’ai tendance à voir un as du Buzz chez Houellebecq. Si Céline a su inventer un style, Houellebecq est plutôt à mon sens, un classique. Il écrit bien, il ne commet pas de fautes de français. Ce qui les rapproche peut-être, c’est un goût affirmé pour le désespoir et la misanthropie. Je n’ai pas lu l’intégralité des textes de ces deux auteurs, je tiens à le préciser si ça n’a pas déjà été fait. Houellebecq me semble cultiver cette désespérance misanthropique avec délectation. Je suis presque sûr qu’il lui arrive de pouffer de rire en écrivant, qu’il en jouit, qu’il prend plaisir à dépeindre une humanité perdue, foutue, bête et ridicule. Cela dit, je ressens un peu de tout ça en le lisant. Alors qu’avec Céline, c’est plutôt de l’effondrement. Céline ne me fait pas rire du tout. Ce n’est pas un amuseur public.

Le personnage mis en scène par Houellebecq est un quadragénaire dépressif. Il a une certaine aisance financière procurée par l’héritage de ses parents. Du coup, Houellebecq se libère d’un aspect qui aurait pu être lourd à développer. Hop ! Le type est riche, il n’a plus à s’occuper de savoir comment il va le faire vivre. C’est un peu facile mais on passe. Il n’est pas heureux en amour. Il a de la nostalgie pour ses amours défuntes, pour les femmes qu’il a connu plus jeune. Il est dépressif et prend des antidépresseurs. Du coup, il ne bande plus, n’a plus de libido. Il traîne sa carcasse à travers le pays, faisant une halte dans un hôtel parisien, allant retrouver un ancien copain en Normandie. Il roule en 4x4 Mercedes, fume et boit beaucoup. Un sale type. Là aussi, c’est à mon sens un peu simple de jouer sur ces petites provocations pour dépeindre un personnage. Notre société nous abjure à prendre soin de nous et de notre planète et voilà un type qui fait tout de travers. Quelque part, c’est bien fait pour sa gueule s’il ne lui arrive que des malheurs. L’écologie et le bien-être personnel sont devenus les deux piliers de notre nouvelle religion et on voit là le doigt de ce nouveau dieu peser sur les épaules de ce pauvre gars.

Dès le départ, on ne se fait pas d’illusion. On sent que ça va mal se terminer et que ça ne va pas nager dans un océan de bonheur indécent. On n’est pas déçu. On va s’enfoncer dans les tréfonds du sordide et du malheur et de la déliquescence. Mais bon sang, on se marre aussi, parfois. Il n’est pas impossible que j’aie le cerveau fait de telle manière que je ris de ce qui n’est pas drôle. Ce n’est pas à exclure tout à fait.

L’écriture de Houellebecq, on ne manque généralement pas de le dire, est politique. C’est à dire que l’on peine à croire que cet homme est un bobo de gauche. Maintenant, ne pas être de cette gauche bien pensante fait-il que l’on soit de droite extrémiste ? Je pense que non et ça m’arrange bien de penser ainsi pour mon cas propre, je ne le cache pas. Si je devais un jour me mettre à écrire pour de vrai, je ne doute pas que je ferais comme ce Houellebecq là. Je noierais le poisson. Après tout, c’est bien la gauche qui dégoûte les gens de gauche, non ? Enfin ce qu’il reste de la gauche, bien sûr. Plus grand-chose, au fond. Et ainsi, c’est en poussant les idées dans leurs derniers retranchements, on appuyant sur l’absurdité de tout cela que Houellebecq fait de la politique son cheval de bataille. Parce que, ce n’est pas tant la vie du personnage qui nous importe dans ce livre, c’est bien plutôt la vie de notre société à bout de souffle. Depuis longtemps, je pense que la philosophie est la vraie manière de faire de la politique. La politique, selon moi, ce n’est pas la gestion, ce sont bien les idées. Seulement, la philosophie, faut la lire et la comprendre et puis, aussi, on ne sait plus bien ce que sont les philosophes de nos jours. Alors, on fait appel à des administrateurs sans idée, sans flamme, sans idéal, sans âme. On n’a bien que ce que nous méritons, en somme.

On peut penser que, une fois de plus, Houellebecq parle de lui, que le personnage, Florent-Claude Labrouste, c’est lui. Je ne connais pas suffisamment Houellebecq pour me prononcer. Bien sûr, oui, on peut s’imaginer qu’il s’amuse à parler de lui et à se flageller ainsi au long de trois-cents et quelques pages. Pour ma part, je pense bien qu’il s’agit d’un jeu, que ça reste un roman, un excellent roman, un excellent roman qui ne tient pas sur une intrigue plus ou moins bien ficelée mais sur la dérive et l’effondrement d’un homme, d’un homme qui décrit l’Humanité dans son entier ou, tout du moins, d’une civilisation.

jeudi 28 février 2019

Autrefois, il fallait se contenter de molécules qui semblent aujourd'hui bien dépassées. Selon ses goûts ent envies, on avait les produits issus du cannabis, les opiacés, la cocaïne, le LSD, quelques alcaloïdes tirés de champignons et, pour les moins inventifs, l'alcool, bien sûr. La donne a changé et depuis une dizaine d'années, nous autres drogués du quotidien avons bien de quoi nous amuser avec ce que l'on appelle les NPS ou NDS. Chaque année, de nouveaux produits nous sont offerts pour satisfaire notre besoin légitime d'aller explorer des horizons nouveaux, franchir de nouvelles portes vers des mondes parallèles ou plus ou moins orthogonaux, élargir nos terrains de jeu et pousser toujours plus loin les limites de nos perception au-delà d'un "réel" bien trop fade.

La curiosité et l'ennui font que j'expérimente tout ce qui passe à portée de clic et je vois non seulement des éléphants roses (ce qui est bien trop commun) mais aussi des licornes multicolores, des univers mouvants, des kaléidoscopes envoûtants et bien d'autres merveilles insoupçonnées. On trouve tous ces produits à portée de clic sur le "Dark Web" (voire sur le "Deep web" mais je n'y vais pas, c'est pour les novices.) pour une poignée de bitcoins. C'est hyper simple, ça ne coûte pas grand chose, c'est cool.

Les pouvoirs publics et leurs complices instillent le doute dans les esprits et prétendent que ces drogues peuvent être dangereuses. Foutaises ! Moi qui vous parle, je me drogue depuis plus de trente ans et je ne m'en porte pas plus mal. Même, je pète le feu, j'ai une pêche d'enfer. Si ces politiques dénigrent les drogues non légales, c'est seulement parce qu'elles échappent à l'impôt. Pas de TVA, pas de taxe dispendieuse. C'est du marché parallèle, du commerce équitable.

C'était un matin et je venais d'avaler mon petit cocktail santé du matin. Une pilule pour éveiller les sens, un cachet pour avoir le sourire, une gélule pour me sentir invincible, une capsule pour développer l'imagination, un peu de poudre pour ne plus souffrir du froid ou du chaud, quelques gouttes pour n'avoir ni faim ni soif et c'était parti pour une journée intense et créative comme je les aime. J'avalais tout ça avec un bon bol de café et plein d'allant commençait bientôt à laisser s'exprimer ma folie créatrice. Je sentais le génie pointer en moi, j'étais brillant et percutant, l'un des meilleurs parmi les plus grands, le cerveau en ébullition, les sens aux aguets, l'intelligence à l'état brut, un concentré d'humour mordant. Je me sentais pleinement moi.

J'avais le porte-mine bien en main flottant à la surface d'une feuille de papier d'une blancheur virginale et d'une beauté infinie lorsque j'ai eu une vision. Et cela ne m'était pas arrivé avec autant de force depuis mes quinze ans, la première fois que je m'étais fait un shoot héroïne-cocaïne-caféine avant d'aller en cours. Je m'en souviens bien, j'avais eu la vision que la prof de science naturelle était une créature d'une beauté insolente avec des jambes d'une longueur inouïe[1], une chevelure d'un blond à faire chavirer un champ de blés, une poitrine comme jamais un adolescent nostalgique de ses enfantines tétées n'oserait rêver, des yeux parfaitement dessinés et au nombre de deux et des postures aguicheuses propres à faire dresser les sexes parmi les moins vigoureux.

Donc, j'étais, comme ce matin, bien chargé de drogues fabuleuses et je dessinais des trucs géniaux quand, d'un seul coup, un des volets de la fenêtre que je laisse habituellement presque clos pour me cacher la misère du monde extérieur s'est ouvert par je ne sais quel mauvais coup du sort. Parce que, absorbé par l'exercice illustratif que seul un génie[2] peut produire avec tant d'aisance et de volupté, je ne m'attendais pas à ce que ce volet s'ouvre dans un petit grincement caractéristique, je levais les yeux vers la fenêtre. Et là, incroyable ! Une hallucination comme rarement j'en ai eu de toute ma longue vie d'heureux toxicomane ! Magnifique ! Grandiose ! Fabuleuse ! Tellement hallucinante, l'hallucination, que je me hâtais avec célérité vers l'appareil photo pour l'immortaliser sous forme numérique. Il y avait une chance sur quelques milliards pour qu'une hallucination puisse s'inscrire sous la forme de bits ordonnés sur une carte mémoire mais je suis béni des dieux et riche d'une foi à toute épreuve. Ce que j'ai fait et réussi là mériterait une communication à l'académie des sciences de Plougastel-Daoulas sinon celle de Buford (Wyoming - États Unis d'Amérique). C'est quasi du même niveau que de fixer les images mouvantes et fluctuantes d'un rêves pour se les projeter au réveil sur un grand écran en technicolor avec du son Dolby Surround 5.1. Enfin vous voyez le genre, quoi.

Cette hallucination, c'était deux enfants énormes, gigantesques, qui regardaient par-dessus les toits. Deux enfants à faire baver des prêtres pédophiles, deux enfants très beaux, comme issus d'un casting sévère et rigoureux. Deux enfants rieurs aux yeux et cheveux clairs, deux enfants à qui on donnerait le bon dieu sans confession. Et ces deux enfants comme il n'en existe pas dans la vraie vie, ces deux enfants comme retouchés dans Photoshop étaient là à observer de leurs grands yeux fixes un point que je ne pouvais percevoir moi depuis chez moi.

J'ai eu le temps de faire deux photos et puis il y a eu un bruit, un grondement sourd, un sifflement d'air que l'on expulse avec vigueur et détermination. J'ai vu ces deux enfants se mouvoir légèrement, tressaillir imperceptiblement, glisser vers la gauche tout doucement. M'avaient-il aperçu, ces enfants si mignons ? J'ai cru un moment que nous allions entrer en communication eux et moi, qu'ils étaient les envoyés d'une puissance d'un autre monde venus en paix me désigner comme le messie qui allait avoir le devoir de colporter la bonne nouvelle. Je ne m'étonnais guère que l'on ait pu me choisir moi, être exceptionnel s'il en est. C'était somme toute assez logique. J'aurais plutôt mal pris que l'on vous choisît vous, êtres informes et d'une banalité affligeante. Non, bien sûr ! Il fallait que ce soit moi ou, à la rigueur, un autre être d'exception comme Emmanuel Macron qui aurait été un bon choix aussi mais qui ne prend pas les mêmes drogues.

Ils avaient bougé, les enfants. Et, à mon grand désespoir, ils ne s'arrêtaient pas pour discuter ou me confier une mission. Non. Il s'en allèrent, disparurent, tracèrent leur route. Et c'est à cet instant que j'ai arrêté de croire que l'on allait pouvoir sauver le monde et son humanité et ses insectes et ses oiseaux et la vie des plantes et des eucaryotes. C'en était fini de l'utopie, c'était bel et bien foutu et c'était désespérant et déprimant. C'est là aussi que j'ai compris que ces putains de drogues que j'achetais dans les tréfonds des Internet n'étaient que du glucose et de la farine de caroube. Je m'étais bien fait avoir. Que cela serve de leçons aux générations futures si jamais elles existent un jour. Et afin que mon message soit entendu et que vous ne soyez pas enclins à mettre en doute mes dires, je vous montre une photo de cet événement qui fera un peu date.

lundi 12 novembre 2018

Il y a des gens, leur métier c'est d'écrire des livres. Longtemps, j'ai cru qu'ils étaient ceux que l'on appelle "livreurs". En vérité, ce sont des écrivains, romanciers, poètes, historiens, raconteurs. Moi, j'ai toujours, depuis l'enfance, à cause des films de la télé peut-être, voulu être tueur. J'ai toujours rêvé de réussir le crime parfait, d'être celui qui mettrait en échec les plus forts des enquêteurs, celui qui ne serait jamais pris. Je n'ai jamais eu de préférence spéciale, ce qui comptait, pour moi, c'était de tuer, de donner la mort. Une femme, un homme, un enfant, peu importe. Juste tuer. Pour le plaisir, pour mon plaisir.

Plus jeune, j'ai pu à loisir tuer des animaux. Miraculeusement, le chat disparaissait du paysage, le poisson rouge flottait le ventre à l'air, le sale chien du voisin n'aboyait plus. J'ai expérimenté l'étouffement et le poison, le couteau et la masse, la hache et la corde. J'avais la chance de vivre à la campagne. Des cousins étaient paysans. J'adorais assister à la mise à mort du cochon au grand désespoir de ma mère qui prétendait que ce n'était pas un spectacle pour un si jeune enfant. Très tôt, j'ai appris à tuer le poulet du dimanche ou le lapin des jours ordinaires. J'allais à la pêche pour le seul plaisir d'attraper un poisson et de l'observer se débattre sur la berge herbue. Je le laissais agoniser avec un plaisir et je bandais. J'aimais ça.

Petit, je ne comprenais pas que c'était "mal". Sincèrement, j'étais certain que tout cela était parfaitement normal, que mes frères et sœurs, mes parents, la maîtresse, tout le monde aimait tuer, étrangler, ressentir la magie de cette vie qui s'échappe, de ces muscles qui se détendent, de ce souffle qui se fait court, de ce sang chaud qui coule entre les doigts, l'odeur de ce sang, cette odeur de fer, douce, suave. J'ai été pris. C'était un mercredi après-midi de fin de printemps. Il faisait déjà chaud, il avait plu et le soleil avait percé à travers les nuages. Je me suis dit que la journée était belle et que pour qu'elle soit parfaite il ne manquait plus qu'un chien mort. Un peu à l'écart du village, il y avait la ferme de mon copain Xavier. A la ferme, ils avaient un vieux chien jaune qu'on gardait attaché parce qu'il avait pris le goût d'aller tuer les moutons. Il s'appelait Totor, il était gentil, affectueux. Je suis allé le voir et je l'ai étranglé avec la chaîne qui le retenait. Il ne s'est pas trop débattu, je crois qu'il n'a pas compris tout de suite ce que je lui faisais. Je lui parlais, lui disais que c'était un bon chien, qu'il ne fallait pas qu'il essaie de me mordre. Le père de Xavier m'a vu de loin. Il arrivait sur son tracteur et il m'a vu à côté de Totor. Il s'est demandé ce que je faisais et il arrivait à grands pas dans ses bottes couvertes de merde de vache. Il m'a attrapé par le bras et m'a envoyé en arrière et puis il a déroulé la chaîne d'autour du cou du chien. Il n'était pas encore tout à fait mort mais c'était trop tard pour le refaire basculer du côté de la vie. Je me suis fait engueuler, j'ai compris que l'on m'accusait d'avoir tuer tué le chien, on disait que j'étais malade. Ce jour là, j'ai compris.

Je me suis défendu, j'ai dit que le chien s'était emmêlé et que je voulais le libérer. J'avais six ou sept ans. On a fait semblant de presque me croire et on m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu à la ferme. Mes parents ont été mis au courant et j'ai eu droit à des questions, à des demandes d'explication. Je suis resté sur mes positions, le chien s'était entortillé la chaîne autour du cou et je voulais l'aider. Je suppose que mes parents ont préféré me croire. Ça devait les rassurer.

Mon premier humain, c'était un vieux. Je n'ai jamais connu son nom. Il passait de longues heures à pêcher, toujours dans le même coin, debout sur la berge. J'avais déjà causé avec lui. Il m'avait dit qu'il ne savait pas nager. A cet endroit, la berge était haute et tombait abrupte au dessus de la rivière. Il suffisait de le pousser un bon coup et de le regarder se débattre, éviter de couler. Pour tout vous dire, j'ai été déçu. Le spectacle n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je suis allé le voir, on a discuté un peu et puis je me suis reculé, mine de rien, pour prendre de l'élan. Je me suis jeté sur lui, au niveau de son gros cul, je l'ai poussé de toutes mes forces et il est tombé à l'eau. Je me suis penché et je ne l'ai pas vu. Il n'a pas crié, il n'a pas battu des bras, rien. Il a coulé comme une pierre, je n'ai rien vu. Dans ma tête, tout se mélangeait. J'avais la satisfaction d'avoir tué un homme, oui, mais je n'avais pas ressenti de vrai plaisir. C'était déroutant, décevant.

J'ai eu l'idée de tuer ma petite sœur plusieurs fois. J'ai essayé mais je crois que je manquais de motivation vraie ou bien, peut-être, étais-je arrêté par une sorte de tabou, d'interdit moral. Je me suis contenté de la rendre bien malade, de lui faire avaler des médicaments que je broyais dans son chocolat du matin. Ça ne l'a pas tuée. Aujourd'hui, je pense sincèrement que ce n'est pas plus mal. Finalement, j'aime mes frères et sœurs et mes parents. Et puis, ce ne sont pas les étrangers à la famille qui manque manquent dans le monde !

A l'école, ça n'allait pas fort. On m'a pris pour un idiot, on m'a fait passer des tests, on m'a conduit vers la sortie sans trop m'en demander. Je ne suis pas si idiot que j'ai voulu le faire penser. Je sais lire et écrire (et pas si mal), compter et réfléchir. Au moment d'entrer dans la vie active, on ne savait pas quoi faire de moi. Logiquement, j'ai fait en sorte de trouver de quoi concilier mon goût particulier et vie professionnelle. A l'abattoir, dans la ville d'à-côté, on embauchait. Pas de diplôme requis. L'expérience professionnelle, je l'avais acquise sur le tas. C'est un milieu particulier, l'abattoir. J'ai rencontré le directeur, je lui ai dit que je voulais bosser. Il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs candidats pour la chaîne de découpe, qu'il allait garder ma candidature et, éventuellement me rappeler. A moins, précisa-t-il, que j'accepte un poste à l'abattage. Là, on ne se bousculait pas pour décrocher un emploi. Finement, j'ai dit que je pouvais essayer. J'ai été pris.

Au départ, j'ai été mis à la saignée. On recevait principalement des vaches. Ce n'était pas désagréable mais ça ne me procurait pas de plaisir particulier non plus. C'était un travail assez tranquille. Au bout de quelques mois, d'abord pour des remplacements puis réellement affecté à ce poste, j'ai été mis à l'étourdissement. J'avais un pistolet d'abattage. C'est un appareil muni d'une tige qui est poussée dans le crâne de la bête par une cartouche à poudre. La vache est face à vous, dans une sorte de cage et vous, vous êtes un peu en hauteur. Vous armez votre pistolet, vous l'appuyez contre le front de la bête et vous tirez. La vache s'effondre. Niveau plaisir, c'était un peu mieux mais tout de même pas totalement satisfaisant.

Mon père disait que le bon côté, c'est que je ramenais de la viande pas chère. On n'a jamais fait autant de barbecue qu'à cette époque, à la maison. J'ai été appelé pour le service militaire. Normalement, je n'aurais pas dû être pris. J'avais un dossier d'idiot qui me suivais. On m'a incorporé dans un régiment d'infanterie, chez les "chair à canon". J'ai vraiment aimé être en contact avec des armes, apprendre à les utiliser, apprendre à tuer (on ne l'a malheureusement pas fait lors du service militaire). C'est vers la fin des douze mois que j'ai été convoqué chez le commandant. Il m'a proposé de m'engager. Il y avait une guerre et la France devait y envoyer des hommes "qui n'ont peur de rien". J'avais un avis positif du sergent, de l'adjudant, du lieutenant et du capitaine. J'ai signé. Je suis parti à la guerre.

Sur le terrain, j'ai été affecté à une unité spéciale. On menait des actions "spéciales". C'était secret, on n'avait pas le droit d'en parler. Pour dire les choses clairement, il s'agissait de, par petits groupes, d'aller assassiner sans faire de bruit. On avait des poignards et une arme de poing. On tuait du civil plus que du militaire et on devait déposer des indices qui devaient laisser penser que les coupables, c'était les autres. On a foutu la merde dans tout le pays pour longtemps. Officiellement, la France était là pour rétablir la paix, aider les gouvernants de ce pays ami. En vérité, on était là pour le pétrole et des matières premières rares. On était une très bonne unité. La meilleure selon le colonel. On a été promu. J'ai gagné mes premiers galons. J'avais trouvé ma voie. Je tuais allègrement avec les félicitations du jury. C'était jouissif.

Après quelques mois, on nous a fait sortir du pays. Ça devenait chaud. De retour en France, j'ai été convoqué pour un entretien avec un colonel et plusieurs autres hauts gradés. On m'a proposé de rejoindre les services spéciaux de l'armée. Je devenais tueur avec le titre de sergent-chef et la solde d'un lieutenant. J'ai suivi des formations supplémentaires pour le combat au corps à corps, les poisons, le maniement des armes. Je devenais ce que j'avais toujours rêvé d'être, une machine à tuer. Mon métier m'excitait, j'y excellais. J'ai voyagé sur toute la planète, j'ai tué partout dans le monde pour servir les intérêts de mon pays. J'en suis assez fier.

A mes quarante ans, j'avais tué plusieurs milliers de personnes en service commandé auxquels il convient d'ajouter celles exécutées pour mon seul plaisir. Dans les hautes instances, on a considéré que j'étais rattrapé par la limite d'âge et on m'a proposé un reclassement dans l'administratif. J'allais pouvoir tuer dans des bureaux ? Non. J'ai préféré rompre mon contrat et partir avec une pension assez confortable. Durant ces vingt ans, j'avais réussi à amasser un pécule pas dégueulasse. Je suis revenu vers mon village. Mes parents avaient vieilli. Je me suis acheté une maison et j'ai commencé à m'ennuyer gravement. Je me suis mis à traîner dans les rues à la recherche d'un petit quelque chose à tuer. J'ai eu la tentation de retourner à l'abattoir mais, franchement, les vaches ça me semblait bien fade, à présent.

Je suis allé à la ville de plus en plus souvent. Je parcourais les rues à la recherche d'un clodo qui ne manquerait à personne, d'une pute esseulée. Les flics et la presse s'en sont mêlé. On avait bien remarqué l'augmentation de la "criminalité". On avait soulevé l'hypothèse du crime de la drogue ou du "règlement de compte entre bandes rivales" mais ça ne tenait pas la route. Qui allait tuer un mendiant pour son fric ou sa bouteille de jaja ? Qui étranglerait une bourgeoise égarée sans même lui piquer son porte-monnaie ? Qui égorgerait un cadre ventripotent alors qu'il rejoignait sa voiture après un dîner d'affaire à l'ombre d'une porte-cochère ? La police pressentait bien la présence d'un tueur en série mais n'arrivait pas à lier les crimes les uns aux autres. Il ne semblait pas y avoir de motivation. A moins que la folie ?

Seulement, je ne suis ni fou ni con. Pas assez pour me faire prendre par les flics, ça c'est sûr. J'ai délaissé cette ville pour une autre et puis encore une autre. Mon père est tombé malade. Cancer généralisé, foutu. Je l'ai aidé. Les obsèques ont été l'occasion de revoir mes frères et sœurs. Je n'avais décidément rien en commun avec eux. Je détestais les belles-sœurs, les beaux-frères, les gosses. J'ai tout envoyé promené. J'ai mis ma maison en vente et je suis parti loin. De région en région, de location en location, j'ai tué partout, au hasard, à l'envie. Jamais plus de trois ou quatre par ville. J'ai aussi tué à la campagne à l'occasion, bien sûr. J'ai compris combien il était facile de trouver quelqu'un à liquider. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir donner un sens à tout ça. Il y avait trop à tuer, il fallait faire des choix. Le problème, je l'ai vite compris, c'est que je n'avais pas de haine. J'aimais tuer mais je tuais sans raison. Il allait falloir m'en trouver une.

Je n'ai jamais été politisé. La solution est venue par la télé et ce type qui promettait de nettoyer la racaille au Kärcher. J'allais m'attaquer à la racaille et pas qu'au nettoyeur haute pression. J'allais devenir un nettoyeur, Le Nettoyeur ! J'avais passé des années à rendre service à la France en tuant, j'allais continuer ma mission en nettoyant, en supprimant la racaille. Je devenais un justicier. Il ne me restait plus qu'à définir ce qu'était cette racaille. La télé me fut d'une grande aide là aussi. Et puis, il suffisait de parler avec les gens, dans la rue, à la terrasse des cafés, au marché. J'appris à lire les bons journaux qui allaient me désigner la racaille, je rencontrais des personnes qui savaient. J'ai commencé mon œuvre de nettoiement. Je me suis attaqué à la racaille et pas qu'un peu. J'allais de banlieue en banlieue, ne m'installait jamais. Je descendais dans des hôtels minables pour quelques jours, j'opérais de nuit. Je pouvais liquidé jusqu'à trois racailles en une seule nuit. J'avais nettoyé le territoire de presque deux cents racailles à la fin de l'année. Je surveillais la télé et quelques journaux, on ne semblait pas faire de rapprochement entre ces racailles défuntes et moi. Je devais me montrer prudent.

Un soir, dans une cité au nord de Paris, ça s'est mal passé. J'ai merdé. La racaille a réussi à se défendre, elle a sorti une lame et m'a planté. J'ai pu fuir pendant que la racaille en faisait autant de son côté. J'avais mal, j'étais sérieusement touché, j'ai dû aller aux urgences. On m'a réparé, on m'a poussé à porter plainte. Je ne voulais pas mais les flics sont passés me voir. Il a fallu que je décrive mon agresseur, j'ai dit n'importe quoi, que c'était une racaille à capuche, qu'il était plutôt grand. On a pris mon identité, mon adresse. J'ai donné l'adresse de ma mère. Les flics ont un peu tiqué. Ils ont voulu savoir ce que je faisais là. J'ai raconté que je m'étais égaré. Ils m'ont laissé tranquille mais pas les toubibs. Interdiction de sortir, obligation de rester en observation. J'avais eu l'intestin perforé, on m'avait perfusé pour éviter une infection, je devais rester au moins une nuit à l'hôpital.

Le lendemain matin, un type est venu me voir. C'était un inspecteur. Il m'a redemandé ce que je faisais dans cette cité à cette heure tardive. J'ai ressorti mon bobard. Il n'a pas eu l'air de se satisfaire de cette explication. Il a voulu savoir ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que j'étais retraité de l'armée. Il m'a re-redemandé ce que je faisais là cette nuit. J'ai redit que je m'étais égaré. Il a voulu savoir ce que je cherchais. J'ai dit n'importe quoi, que je cherchais un endroit où manger. Il a tapoté son stylo sur son calepin et il m'a souhaité un bon rétablissement en sortant. Ça sentait mauvais. J'en avais conscience.

Je suis resté en observation pendant trois jours. Les flics ne sont pas revenus me casser les pieds. Le médecin m'a donné une ordonnance et m'a dit de faire refaire le pansement tous les jours. J'ai signé des papiers, j'ai remercié et suis sorti. J'ai réussi à retrouver ma voiture, j'ai pris le large. Je suis allé me mettre au vert. J'avais toujours un appartement à Dijon. Je m'y suis réfugié et me suis soigné moi-même. Pendant deux mois, je me suis tenu à carreau et puis je suis reparti en chasse.

A Lyon, j'ai nettoyé à trois reprises. A Avignon, une seule fois. Marseille m'attirait. Je sentais qu'il y avait là un vivier. J'ai cherché les quartiers à problème. J'ai observé, j'ai sélectionné quelques proies, je me suis mis au travail. Il y a eu une proie, je ne la pensais pas si jeune. Elle s'est mise à pleurer quand j'ai fini par l'attraper. Il me suppliait, il s'est même pisser pissé dessus. J'ai serré les mains sur son cou plus fermement, j'ai senti que ça cédait, que ça craquait. La proie s'est détendue, je l'ai laissée glisser contre mes jambes. Une autre, j'avais noté son manège. Elle dealait sous un porche. Je suis passé devant elle, l'air de rien, et suis revenu après quelques pas sous prétexte que je voulais du feu pour allumer ma cigarette. Le type m'a renvoyé chier. Je n'ai pas trop apprécié. J'ai saisi la cordelette déjà préparée et je l'ai attrapé en le faisant pivoter. Il s'est mis à gargouiller et s'est laissé tomber. Il y a eu des cris, des bruits de pas, je me suis cassé vite fait.

La moisson marseillaise n'a pas été si fructueuse que je l'espérais. Je ne suis resté là que quatre jours et suis parti pour la région toulousaine où, finalement, ça a été plus intéressant. Je suis remonté sur Limoges (grosse déception), suis passé par Orléans (pas mal) et poursuivi ma route vers Troyes, Nancy et Strasbourg. Nettoyages corrects, sans plus. Retour par Besançon et enfin Dijon. J'ai pris des vacances. Il faut dire aussi que niveau finances, ça devenait un peu chaud.

…

Je ne sais pas s'il y aura une suite.

mardi 30 octobre 2018

Hier, je n'ai pas franchement réussi à dessiner. C'est qu'il faisait un peu trop froid, je dois dire. Aujourd'hui, ça va mieux. J'utilise une bonne partie de la matinée à répondre à la demande d'un client qui voulait une nouvelle fonctionnalité sur son site Internet. Il espérait que ça allait être une intervention gratuite, je lui ai fait comprendre qu'il n'allait pas en être question. Après tout, faut bien aussi que je pense de temps à autres à me faire payer.

Avec Ha! Ha! Ha! Éditions, nous avons vendu deux des derniers exemplaires de la "Serpette", un petit livre formidable. Il nous a été demandé de les dédicacer. J'aime bien faire des petits dessins de dédicace. Il faut d'abord trouver un semblant d'idée et ce n'est pas toujours simple. Des deux livres commandés, l'un est pour un couple québécois. C'est facile de trouver des idées en lien avec le Québec. Surtout si, comme moi, on n'hésite pas un instant à tutoyer les poncifs et les idées reçues. Et donc, un bûcheron québécois, un !

jeudi 14 juin 2018

Lorsque, dans la nuit, les yeux refusent de se fermer, il faut bien faire quelque chose. Je me lève, vais faire la vaisselle, range, fait le ménage, brique tout, nettoie, classe, inspecte, chasse la poussière… Euh… Non. Ça pourrait être une idée, dans le fond. Une drôle de bonne idée, même. Dommage qu'elle ne me vienne jamais à l'esprit.

Dans la nuit éveillée, je ne fais pas le ménage du tout, je bouquine. Cette nuit, j'ai refermé un gros bouquin de Stephen King, "Sac d'os", un peu plus de six cents pages. C'est un livre qui date de vingt ans.

Longtemps, j'ai eu un avis très partagé sur l'œuvre de Stephen King. J'avais lu et apprécié certains de ses romans — "Marche ou crève", "Cujo", "Dead zone" ou "Misery" — tout en refusant les histoires trop fantastiques que je pressentais trop faciles.

Selon moi, il est simple de bâtir une histoire dès lors que l'on se donne le droit de refuser toute vraisemblance. Ce qui est moins simple, c'est de le faire accepter au lecteur. Il s'agit de décrocher l'adhésion du lecteur, de l'amener à approuver la convention que l'auteur lui propose. C'est le ressort de toute histoire, vraie ou imaginaire, depuis le conte jusqu'au roman, depuis le théâtre jusqu'au cinéma. L'idée est de proposer un marché à celui qui va recevoir l'histoire : ce que je vais te raconter, tu dois accepter de l'avaler tel que j'ai envie de te le dire".

Peut-être bien que le procédé est "vieux comme le monde". Depuis l'Antiquité, du moins, c'est avéré. Durant le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, "l'Épopée de Gilgamesh" réjouissait déjà la Mésopotamie. Il est probable qu'avant d'avoir été écrites, les légendes et récits étaient de tradition orale. On peut imaginer que l'être humain a depuis longtemps aimé entrer dans le monde de l'histoire fantastique, qu'il aime l'incroyable et le légendaire. Toutes ces histoires ont pu servir le pouvoir, politique ou religieux, mais elles ont aussi certainement cherché à distraire, à amuser, à faire frissonner ou à instruire. On ne saura jamais ce que racontent les peintures et gravures des grottes préhistoriques, on ne percera jamais l'imaginaire de ces ancêtres. On ne saura jamais non plus à quel moment l'Homme a commencé à se raconter des histoires. On ne saura encore plus sûrement jamais si seul l'Homme est capable de se raconter ces histoires dans le monde animal, d'ailleurs.

On dit couramment que le roman moderne naît au XIXesiècle. Les plus grands romanciers français feuilletonnaient dans les journaux. Il s'agissait de tenir le lecteur en haleine, de lui donner l'envie d'attendre avec impatience le journal du lendemain et la suite de l'histoire. Dès lors, on peut parler de "mécanique de l'écriture". On a conçu des procédés, on a posé les bases de ce que l'on appelle aujourd'hui "cliffhanger" pour faire croire que l'on parle la langue anglaise. Le suspense a été bien utilisé en BD ou dans le cinéma. Le héros est blessé, il a perdu deux jambes, un œil, trois dents et ses cheveux, la jungle est la proie des flammes, un tigre aux dents de sabre montre les crocs et la falaise qui surplombe un précipice de plusieurs centaines de mètres menace de s'effondrer. Comment le héros va-t-il s'en sortir ? La suite au prochain épisode !

Le lecteur ou le spectateur doivent accepter l'histoire. Ils vont devoir faire semblant de croire, ne serait-ce qu'un instant, les mensonges que l'on leur raconte. C'est ça, la convention. Au théâtre, personne n'est dupe. On sait bien que ce qui se passe sur la scène n'est pas le vrai et qu'à la fin, même les morts seront là pour saluer le public. Dans un roman, une BD, un film, on doit même parfois faire l'effort de se rappeler que ce n'est pas la réalité. Le but de tout ça, c'est de faire naître l'émotion, le rire ou les pleurs, la joie ou la tristesse, l'amour ou la haine.

J'ai pu voir des enfants suspendus, la bouche ouverte et les yeux grands ouverts, aux mots d'une conteuse. L'enfant sait que l'histoire n'est pas vraie ou que, tout du moins, elle ne les atteindra pas vraiment. Le loup n'est pas dans la pièce, la sorcière ne les attend pas. Et pourtant, la peur est là, bien réelle, elle. Pour un instant peut-être mais pendant cet instant très forte.

Susciter le sentiment, c'est proposer à l'auditeur, au lecteur, au spectateur, de prendre la place de la personne du conte, de l'histoire. C'est faire appel à l'empathie, à cette capacité de ressentir ce que ressent l'autre. Se mettre à la place de l'autre, c'est lui prendre quelque chose, se construire à travers lui. On parle de neurones miroir. Ça fait un peu débat d'après ce que j'ai pu lire à ce propos. Je suis bien incapable de dire et comprendre ce qu'il en est réellement mais l'idée me plaît.

Et donc, j'ai terminé la lecture de ce bouquin de Stephen King. Comme je le disais un peu plus haut, je ne suis pas un fan inconditionnel de cet auteur. Il me semble simple de susciter la peur et, plus simple encore, de conduire le lecteur à baisser les bras et à gober tout et n'importe quoi. Stephen King est considéré comme un maître de l'épouvante. C'est sans doute — et sans conteste — un brillant technicien. Il sait faire, il a compris comment faire. J'ai cherché à comprendre cette technique.

"Sac d'os" est un roman de six cents pages. C'est un peu long. Les premières centaines de pages m'ont un peu ennuyé. Il ne s'y passe finalement pas grand chose d'autre que de l'anecdotique. Le personnage principal est un auteur à succès (il y a une pointe d'autobiographie) heureux en ménage. Soudainement sa femme meurt. Il perd le goût à l'écriture, pense que c'est l'effet de la dépression, décide de partir dans sa maison du bord du lac. Cette maison est hantée. Il rencontre une jeune femme, veuve mère d'une charmante petite fille. Il tombe amoureux mais alors il se rend compte qu'un lourd secret pèse sur la petite communauté de ce petit patelin isolé du Maine. Un siècle plus tôt, un horrible crime raciste a eu lieu ici. Une femme noire a été violée et assassinée par un groupe d'hommes du cru qui ont aussi tué le jeune fils de la pauvre victime. Son fantôme va leur faire payer en exigeant que les descendants des criminels meurent aussi. Le héros comprend tout ça et parvient, au péril de sa vie, à sauver la charmante petite fille de la belle femme blonde dont il est tombé amoureux mais qui, malheureusement, sera assassinée.

L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard. Bon d'accord, je ne raconte pas vraiment tout non plus, c'est un peu plus complexe que ça. Selon moi, la simplicité est de faire appel au surnaturel. A partir de là, on peut bien dire et faire tout ce que l'on veut. On est en dehors du rationnel, on ne peut pas contrer l'auteur en lui disant : "Eh ! Ho ! Tu racontes quoi, là ? Tu te moques de nous ?".

Mais pour que ça marche, il faut amener le lecteur à plonger dans le récit peu à peu. Il faut qu'il s'y enfonce, qu'il lâche prise, qu'il s'y noie. C'est là une des techniques bien rodées de Stephen King. Il conduit son lecteur dans son histoire et l'empêche d'en sortir avant la fin. C'est tout un art. Il faut y aller progressivement et susciter l'envie d'aller au bout. Au début, on baille presque à lire les affres de cet auteur qui ne parvient plus à écrire après le décès de sa femme. On accepte qu'il se rende dans sa maison du bord du lac dans l'idée que ça lui changera les idées. Puisqu'à ce stade il ne se passe toujours pas grand chose, on est heureux de voir surgir des fantômes. A partir de là (si on est resté jusque là), on a envie de voir où tout cela va nous mener.

Les ficelles peuvent être grosses, l'auteur sait bien comment mener son lecteur par le bout du nez. Vers la fin du roman, Stephen King utilise son personnage d'écrivain à succès (lui donc) pour se questionner sur le droit que l'auteur a à décrire l'horreur, l'horreur des crimes racistes, du viol, pour faire frissonner le lecteur. Parce que le lecteur est complice. Il prend un plaisir malsain à lire tout ça. Même s'il condamne les crimes et les viols, il est dans la position du voyeur immobile. Le lecteur est aussi coupable que l'auteur. C'est assez malin de clore le roman de la sorte, je trouve.

La technique de Stephen King, c'est de fatiguer son lecteur, de l'hypnotiser mollement. Le lecteur ne s'appartient plus tout à fait, il est sous la coupe du romancier, envoûté, sous le charme d'un esprit malin. Je ne pense pas que Stephen King soit un grand écrivain de par son style. Je ne le lis pas en anglais, je n'ai accès qu'à la traduction française, mais quoi qu'il en soit je ne pense pas que ce soit la qualité littéraire du texte qui fait son succès populaire. Il n'y a pas beaucoup de transmission d'idées fortes qui feront réfléchir le lecteur, les idées philosophiques sont peu nombreuses. C'est du divertissement efficace parfois un peu trop délayé.

Ce que je reproche un peu à ce genre littéraire, c'est que tout est trop facilement permis. Dans un roman policier, il faut que l'intrigue tienne un peu la route, il faut faire gaffe à ne pas laisser trop d'incohérences. Dans le fantastique, on peut s'affranchir de presque tout. Je suis persuadé que c'est le genre idéal pour de l'écriture automatique. Quoi qu'il se passe, on pourra toujours retomber sur ses pieds d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez réveiller les morts et faire repousser les cheveux, faire entrer en scène des êtres chimériques et faire parler des objets. Aucune limite. Tout ça pour susciter les émotions contradictoires, le plaisir et la peur.

Je persiste à ne pas être un inconditionnel des romans de Stephen King mais je reconnais son talent et son imagination efficaces. Faut-il lire "Sac d'os" ? Je ne sais pas. Je suppose que l'on faire l'impasse sur ce roman mais il faut reconnaître que sa lecture n'est pas désagréable et que ça fait passer les nuits blanches un peu plus rapidement.

dimanche 27 mai 2018

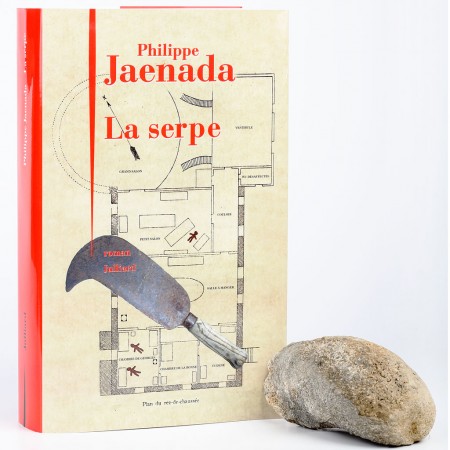

Au soir du vendredi 24 octobre 1941, à Escoire, à quelques kilomètres de Périgueux, quatre personnes vivantes sont dans le château fermé de l'intérieur. Au matin du samedi 25 octobre 1941, trois de ces personnes sont mortes, assassinées à coups de serpe. L'hypothèse du suicide collectif est écartée, on penche vers celle du triple crime, une enquête est diligentée.

En 1941, Escoire est encore en zone libre. L'année précédente, la France a perdu la guerre contre l'Allemagne, le Maréchal Pétain a fait don de sa personne à la France et est parti avec son gouvernement à Vichy. Des trois morts d'Escoire, l'un est haut fonctionnaire à Vichy. Les autres sont la sœur du fonctionnaire et la domestique du château. Ce château est entré dans la famille à la fin du XIXe siècle. Cette famille, c'est celle de l'unique survivant du massacre, Henri Girard, fils de Georges Girard et neveu d'Amélie Girard, deux des assassinés de la nuit. Marie Soudeix, la bonne, n'a semble-t-il aucun lien de parenté avec les autres victimes.

De Georges Girard, j'avais entendu dire qu'il était haut fonctionnaire à Vichy et, de ce fait, pétainiste. De cela, certains m'avaient affirmé qu'il ne fallait pas aller chercher plus loin la raison de ce crime. Soit que Henri, le fils, s'opposait à son père collabo, soit que la Résistance voulait supprimer un collaborateur.

L'enquête est menée rondement, Henri Girard est inculpé. Dans les esprits, le fils est le coupable. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'il est violent, instable, dépensier, en but avec l'autorité, pour tout dire un peu "dérangé" ? Henri est emprisonné dans la prison de Périgueux pour dix-neuf mois dans l'attente du procès. Son principal avocat est le célèbre Maurice Garçon — ami de Georges Girard — et ce dernier parvient, on ne sait comment, à sauver la tête d'Henri Girard en 1943 alors que toute la France est sous occupation allemande.

La suite, on la connaît. Henri Girard part pour l'Amérique du Sud, en revient, écrit, sous le pseudonyme de Georges Arnaud, le "Salaire de la peur". Ce livre est un beau succès populaire, il est adapté au cinéma par Henri-Georges Clouzot. Le sulfureux Henri Girard disparaît derrière sa nouvelle identité. Dans les esprits de ceux qui n'ont pas oublié l'affaire d'Escoire, ça ne fait pas beaucoup de doute, Henri Girard est le coupable. Henri meurt en 1987 sans rien avouer. Mais il n'est pas impossible qu'il fût innocent.

Moi, le crime d'Escoire, j'en avais entendu parler à quelques occasions. En 2002, Guy Penaud, ancien commissaire de police, écrit un livre sur le sujet. Pour lui, la culpabilité d'Henri Girard est presque certaine. J'avais lu et entendu quelques bricoles à propos de cette sale affaire. Je n'avais pas creusé le sujet et, il me semble, je me foutais un peu de savoir si Henri Girard était coupable ou pas. J'étais passé devant le château d'Escoire sans le trouver très intéressant d'un point de vue architectural et pas beaucoup plus intéressant en sa qualité de lieu de crime.

A l'occasion d'un salon de l'Humour organisé à Escoire[1] auquel j'étais invité, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'affaire. Pour en rire, pour la traiter sous l'angle de l'humour, de l'ironie, de la dérision. Cela ne m'intéressait toujours pas des masses, il faut être honnête.

Et puis, voilà que Philippe Jaenada sort un livre sur le sujet. Un gros livre de plus de six-cents pages apparemment très documenté. Au départ, j'hésite. Les éloges tombent, le livre décroche le prix Fémina, j'entends l'auteur à la radio parler de son livre, je le trouve sympathique et je finis pas acheter le livre. Je commence la lecture.

Philippe Jaenada explique qu'il part pour l'hostile province au volant d'une automobile de location. Premier bon point, ça croustille de notes humoristiques légèrement provocatrices. C'est une mise en condition, histoire que le lecteur comprenne qu'il va y avoir de la digression, de l'avis personnel, du subjectif assumé. Le contexte est posé dès les premières pages. Philippe Jaenada a, par hasard, rencontré le petit fils d'Henri Girard. Les deux hommes parlent de l'œuvre de Georges Arnaud et, inévitablement, du crime d'Escoire. L'idée de l'enquête naît de cette rencontre.

Voyage vers la Dordogne, donc. Hôtel à deux pas de la place Francheville, whiskies[2] dans un bar proche, repas dans divers restaurants de la ville. Philippe Jaenada brosse un tableau honnête de Périgueux. L'enquête se passe principalement aux archives départementales où, depuis peu, on peut avoir accès au dossier de l'affaire d'Escoire. Les dépositions, les courriers, les rapports d'enquête sont à disposition de l'écrivain-enquêteur.

Dans la première partie du bouquin, Philippe Jaenada se prête au jeu consistant à écrire à charge en s'appuyant sur le travail des gendarmes, policiers, juge d'instruction et procureur de l'époque. Dans cette première partie, il est difficile de douter de la culpabilité de Henri Girard.

Qui est ce Henri Girard au juste ? Il est dépeint comme un jeune bourgeois dépensier et désœuvré qui ne pense qu'à faire la fête, boire, dilapider l'argent de son père, ennuyer les honnêtes gens. Un sale gars. Selon certains témoignages, il s'entend mal avec son père et est odieux avec sa tante. A Escoire où la famille se rend de temps en temps, il n'est guère apprécié. On l'accuse d'être violent et colérique, irrévérencieux et méprisant.

Pour beaucoup, il a tué père, tante et bonne pour une question d'argent. Il n'y a pas à aller chercher plus loin, c'est lui le coupable, il faut lui couper le cou[3].

Dans une deuxième partie, Philippe Jaenada bat tout ça en brèche. D'abord, les divergences entre père et fils ne résistent pas à la lecture des courriers. Ils ne s'entendent pas ? Tout au contraire, ils ont l'un pour l'autre une estime et un amour qui ne fait aucun doute. La tante ? On accuse Henri de lui soutirer de l'argent constamment alors que l'on peut lire que, tout au contraire, c'est la tante Amélie qui insiste pour aider financièrement son neveu. On dit que Henri maltraitait Marie Soudeix, la bonne. Faux !

On accuse Henri d'avoir monté une histoire d'enlèvement par la Gestapo pour obtenir de sa tante le versement d'une rançon de 100000 francs. L'affaire n'est pas des plus claires mais il est difficile de dire avec certitude que cette histoire a été inventée par Henri. D'ailleurs, rien ne vient faire penser qu'il aurait eu plus d'argent à dépenser après cet enlèvement "fictif".

On dit que Henri aurait emprunté la serpe — l'arme des crimes — deux jours auparavant aux gardiens du château. Selon la femme du gardien, cette serpe était sale et ne coupait pas. Celle que l'on retrouve après le massacre est (presque) propre et est affûtée. On accuse alors Henri de l'avoir limée et meulée pour lui faire retrouver un tranchant de bon aloi. On accuse Henri d'avoir choisi, comme par hasard, une chambre située à l'étage de l'aile gauche du château lorsque son père, sa tante et la bonne résidaient dans l'aile droite. On trouve ça pour le moins bizarre. En fait, ça n'a rien de si bizarre que ça. La chambre qu'Henri occupait habituellement, à l'étage de l'aile droite, a été vidée de tout meuble. Il faut dire que le château a été réquisitionné après la débâcle de 1940 pour, dans un premier temps, héberger les réfugiés alsaciens puis les malades d'un sanatorium.

Ce que les enquêteurs ne voient pas ou, plutôt, ne veulent pas trop voir, c'est que la tante a probablement été violée, qu'il était assez simple pour une personne extérieure de pénétrer dans le château, qu'une somme d'argent a disparu. On instruit à charge contre Henri, on fait tout pour prouver sa culpabilité. Pourtant, Philippe Jaenada trouve des motifs de douter de cette culpabilité. Et pas qu'un peu !

Parmi les étrangetés de cette affaire, il y a le procès et son issue. Comment Maître Garçon s'est-il débrouillé pour sauver la tête de son client ? Comment se fait-il que les jurés ont pu innocentéer Henri au bout d'une dizaine de minutes de délibération ? Philippe Jaenada a sa petite idée sur la question. Le juge aurait cru que Maurice Garçon allait pouvoir l'aider à se faire muter à Paris. Il y aurait donc eu un arrangement entre l'avocat et le juge. Quoi qu'il en soit, en 1943 Henri Girard est libre.

Philippe Jaenada poursuit sa contre-enquête et se risque à poser des hypothèses. Pour lui, à présent, dans la dernière partie de ce livre, l'innocence d'Henri ne fait plus de doute. Mais alors qui ? Nous sommes en Dordogne, c'est la guerre, les châtelains sont propriétaires de nombreuses terres sur lesquelles travaillent des métayers. Ces métayers ont l'obligation de fournir des denrées aux maîtres. C'est la guerre, ce n'est facile pour personne. Les métayers renâclent à remplir leurs obligations. Ils ne livrent pas tous les œufs, tous les poulets. Il ne payent que lorsque l'on les y invite avec insistance. Les châtelains, ce sont encore les seigneurs. On ne semble pas en tenir compte dans l'enquête des années 1941 à 1943 mais il semble bien exister une forme de haine larvée contre les châtelains. Peut-être pas de nature à commettre les crimes, certes, mais suffisante pour qu'un esprit faible s'en empare et passe à l'action.

Et justement, le 22 octobre 1941, le fils des gardiens du château revient des Chantiers de jeunesse[4]. Nous sommes deux jours avant le crime. Une bonne partie de l'accusation est basée sur le témoignage de ce fils. Le soir des crimes, il est allé chez des voisins. Il n'est pas impossible qu'ils aient bu quelques coups et discuté du paiement des fermages de la veille. Les esprits se seront peut-être échauffés. Peut-être le jeune est-il passé par le château pour rentrer chez ses parents ? Peut-être a-t-il vu la serpe laissée dehors par Henri[5] ? Peut-être savait-il comment pénétrer dans ce château laissé inhabité la majeure partie de l'année ? Peut-être voulait-il faire payer la morgue[6] des châtelains ? Peut-être sera-t-il entré dans le château et massacré les personnes présentes là ? Sauf Henri ? Sauf Henri, oui.

Les mystères ne sont pas tous effacés. Ce ne sont que des suppositions. En refermant le livre, on ne sait pas avec certitude si Henri est innocent mais on peine à le penser coupable. La piste du fils des gardiens semble tenir plus ou moins la route mais, là aussi, aucune certitude. S'il apparaît que les témoignages des gardiens et de leur fils sont, pour le moins, douteux, rien ne permet d'affirmer qu'ils sont pour quelque chose dans ces crimes. Faute de mieux et parce que l'on cherche à prouver l'innocence d'Henri Girard[7] Philippe Jaenada referme son enquête sur cette proposition.

Aujourd'hui, soixante-dix sept ans après les faits, il ne reste plus grand monde pour témoigner. Peut-être un secret est-il encore conservé dans une famille et peut-être même éclatera-t-il un jour. En attendant[8], on peut se plonger dans ce livre riche, étonnant, épatant, palpitant, amusant, distrayant. C'est à mon avis un très bon bouquin que l'on a du mal à lâcher et dans lequel on se promet de revenir dans un avenir plus ou moins proche. Je le conseille donc !

[1] par l'association HEC et son président Patrick François

[2] l'auteur semble apprécier le Oban

[3] ce qui entraîne presque à tous coups, une mort certaine

[4] qui remplacent le service militaire, l'armée française n'existant plus

[5] serpe empruntée pour couper des sapins à l'arrière du château et de la vigne vierge à l'avant

[6] supposée ou pas

[7] grand-père de l'ami de l'auteur, écrivain célèbre…

[8] ou pas

lundi 14 mai 2018

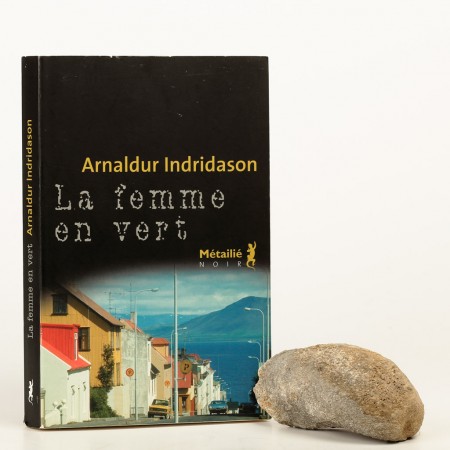

Je ne me souviens pas avoir déjà lu un roman islandais avant celui-ci. Celui-ci, c'est "La femme en vert" de Arnaldur Indridason. C'est un roman noir, un polar mettant en scène le commissaire Erlendur Sveinsson, personnage complexe, déprimé, père d'une fille toxicomane, blessé jusqu'au plus profond de son être par la disparition de son jeune frère dans son enfance.

"Il remarqua qu'il s'agissait d'un os humain dès qu'il l'enleva des mains de l'enfant qui le mâchouillait, assis par terre." Le roman débute par cette phrase. Elle met dans l'ambiance, un peu faussement toutefois. L'histoire implique des événements datant des années 40 et une enquête menée dans les années 2000. Par hasard, un os humain est découvert dans les fondations d'une construction nouvelle. Assisté de deux autres policiers, le commissaire va mener l'enquête et tenter de comprendre ce qui s'est passé là, qui est enterré et comment la personne est morte. Cela va conduire les enquêteurs à plonger dans le passé, à remonter des pistes, à faire remonter des souvenirs bien enfouis.

L'histoire est prenante et bien construite, il est difficile d'abandonner la lecture tant le désir d'en savoir plus est présent. L'auteur sait dépeindre la partie la plus sombre de l'Islande et de sa capitale ainsi que la psychologie des différents personnages.

Je ne vais pas vous raconter l'histoire, je préfère que vous la découvriez par vous-même parce que, oui, je vous encourage à découvrir cet auteur dont, pour le moment, je ne connais que ce roman. Il n'est pas impossible que je parte à la découverte du reste de ses bouquins et, du moins, de ceux de la série du commissaire Erlendur Sveinsson.

vendredi 27 avril 2018

Nous sommes en 1941 et c'est l'automne. A Escoire, un drame va survenir dans le château de ce village paisible du Périgord Blanc. Henri Girard qui n'est pas encore l'auteur du "Salaire de la peur", Georges Arnaud, est le seul survivant d'un crime horrible effectué à coups de serpe sur son père, sa tante et la servante. Trois morts, un château fermé de l'intérieur, tous les soupçons se dirigent vers le jeune Henri Girard.

Nous sommes en 1941 et c'est l'automne. A Escoire, un drame va survenir dans le château de ce village paisible du Périgord Blanc. Henri Girard qui n'est pas encore l'auteur du "Salaire de la peur", Georges Arnaud, est le seul survivant d'un crime horrible effectué à coups de serpe sur son père, sa tante et la servante. Trois morts, un château fermé de l'intérieur, tous les soupçons se dirigent vers le jeune Henri Girard.

Récemment, Philippe Jaenada revient sur l'affaire dans un beau et grand livre au contenu très intéressant, "La serpe", édité par Julliard, qui a obtenu le prix Femina en 2017. C'est mérité.

Récemment, Philippe Jaenada revient sur l'affaire dans un beau et grand livre au contenu très intéressant, "La serpe", édité par Julliard, qui a obtenu le prix Femina en 2017. C'est mérité.

De leur côté, avec un soupçon d'opportunisme, Marc Balland, Patrick François et Michel Loiseau reviennent sur l'histoire en la traitant avec humour et en s'attardant non pas sur le crime lui-même mais plutôt sur l'arme du crime et sa vie à travers les siècles.

Les auteurs seront présents à la deuxième édition du Festival de l'Humour d'Escoire ce dimanche 29 avril.

Vous pouvez (et devez) acheter ce livre remarquable sur la boutique de Ha!Ha!Ha! Éditions (5 euros)

jeudi 26 avril 2018

A la fin de l'année 65, San-Antonio s'est vu attribuer le Prix Gaulois pour son livre "Le Standinge". Nous nous plaisons à publier ici le discours que Pierre Dac, le lauréat de l'année précédente, prononça à cette occasion.

Mes chers amis, Mon cher récipiendaire,

Mordicus d'Athènes, l'illustre philosophe ivrogne grec — 219-137 bis au fond de la cour, à droite av. J.-C. — a dit, un soir qu'il en tenait, il faut bien le reconnaître, un sérieux coup dans la chlamyde : " Dans le domaine du discours, l'improvisation prend force et valeur que dans la mesure de sa minutieuse préparation".

C'est donc en fonction de ce remarquable apophtegme que m'est donnée, aujourd'hui, la joie d'accueillir au sein de cette noble et joyeuse compagnie académique, le lauréat du Prix Gaulois 1965, notre ami Frédéric Dard, alias commissaire San-antonio.

Que dire de Frédéric Dard qui n'ait été dit et redit ? La renommée qui entoure sa légitime célébrité me dispense de tout panégyrique et de tout éloge qui ne rendraient qu'imparfaitement l'affectueuse estime en laquelle nous le tenons.

Qu'il me soit donc simplement permis, avant de transmettre le glorieux flambeau gaulois à mon éminent successeur, de saluer en lui, l'incontestable champion de la littérature contemporaine de choc, et qui, par la seule force de son talent et de ses ancestrales vertus, œuvre inlassablement, jour après jour, à longueur de plume ou de machine à écrire, pour forger, dans le silence, le jeûne, l'abstinence et la méditation, le fier levain qui, demain, ou après-demain au plus tard, fera germer le grain fécond du ciment victorieux, au sein duquel, enfin, sera ficelée, entre les deux mamelles de l'harmonie universelle, la prestigieuse clé de voûte qui ouvrira, à deux battants, la porte cochère d'un avenir meilleur sur le péristyle d'un monde nouveau.

En panne de lecture, je me mets en chasse de bouquins. Je sais pouvoir trouver dans le garage un ou deux cartons de livres déjà lus. Je fouille, j'en extirpe certains, en écarte d'autres. Je m'étonne de la présence de certains ouvrages oubliés et me demande comment j'ai pu lire certains autres. Parmi les livres retenus, deux San-Antonio.

Je n'ai pas lu de San-Antonio depuis la mort de Frédéric Dard survenue en 2000. Si je me souviens avoir lu pratiquement tous les San-Antonio, je me demande si le souvenir que j'en ai peut être confronté à celui que je suis devenu près de vingt ans après la dernière lecture d'une aventure du commissaire et de ses acolytes. On va le savoir rapidement.

Des deux San-Antonio trouvés, j'ai choisi "Salut mon pope". Il date de 1966. Je commence la lecture. Je retrouve les digressions de l'auteur, la langue inventive, les personnages. Bérurier est absent (il est fait allusion à lui dès les premières pages) mais nous retrouvons Pinaud.

La trame est constituée par la disparition de la Victoire de Samothrace. La célèbre sculpture a été prêtée à la Grèce par la France, elle a voyagé en camion escorté depuis le Louvre jusqu'à Marseille puis dans les cales d'un cargo grec de Marseille au Pirée pour une courte escale avant de rejoindre l'île de Samothrace. Stupeur, à l'ouverture de la caisse, la statue a disparu, remplacée par un bloc de fonte.

Dès les premières pages du roman, on découvre un Pinaud qui s'est pris de passion pour Sherlock Holmes et ses méthodes. Il parvient à étonner San-Antonio en déduisant avant qu'il ne lui en parle la disparition de la Victoire de Samothrace et le départ pour la Grèce.

J'en suis là au bout des cinquante premières pages. Ça se lit vite. Ces premières pages ne parviennent pas à me convaincre. Je n'y ai pas retrouvé ce que je me souviens de l'écriture de Frédéric Dard. Pour tout dire, cela ne parvient pas à me faire rire. C'est même un peu lourd, par moment. Les allusions à l'homosexualité des Grecs, bon, pourquoi pas mais fallait-il insister autant ?

Tous les San-Antonio ne se valent pas. Il y en a d'excellents et des mineurs. Le hasard a peut-être fait que j'en ai choisi un parmi les moins bons ? Il reste environ deux-cents pages pour me faire un avis définitif sur ce roman.

Il paraît que Frédéric Dard se serait fait aider par son fils, Patrice Dard, pour les derniers romans de la série. Après la mort de Frédéric Dard, je n'ai pas jugé utile de lire les nouveaux. Il faudrait que je le fasse à l'occasion. Hier, une idée stupide m'a traversé l'esprit, celle de relire l'intégralité des San-Antonio. Il se trouve que j'ai un frère qui a la collection complète. Dans mon souvenir, les premiers et les derniers m'ennuyaient un peu. Selon moi, les meilleurs sont ceux qui sont aussi les plus humoristiques, ceux qui laissent une grande place aux énormités de Bérurier. Durant un temps, je lisais un San-Antonio entre deux livres plus "sérieux". Je les consommais juste pour le plaisir de me fendre la poire et ce plaisir était bien réel. J'aimais retrouver ces personnages et rire comme, je le suppose, l'auteur riait en écrivant.